Hansjörg Rothe

Es war ausgerechnet die Septemberausgabe des Jahres 2001 gewesen… Mit seinem Artikel in dem populärwissenschaftlichen Magazin „Scientific American“ sollte Richard Smalley die wichtigste Debatte des neuen Jahrhunderts anstossen, die bis heute – geführt von wechselnden Protagonisten – andauert. „Of chemistry, love and nanobots“ lautete dessen Titel und der berühmte Chemiker stellte darin die Idee der winzigen, „Nanobots“ genannten Maschinen, welche dank Nanotechnologie auf molekularer Ebene – zum Beispiel in lebenden Zellen, aber auch in völlig neuartigen Produktionsanlagen – bald Moleküle zusammenbasteln sollen, auf den Prüfstand der Wissenschaft.

Zu einer Debatte gehören freilich immer mindestens zwei: der Autor, Institutsgründer und Wissenschaftslobbyist Eric Drexler, welcher den Begriff „Nanobot“ geprägt hatte, nahm den Faden auf und antwortete in einem eigenen Artikel und mehreren offenen Briefen. Da es sich bei Richard Smalley immerhin um den Entdecker der Urfom aller Nanostrukturen, des Buckminsterfullerens*, handelte, war Drexler sofort klar, dass er dieser Herausforderung nicht ausweichen konnte.

Und dass er es hier mit einer Herausforderung, einem Angriff zu tun hatte, war Drexler wie allen anderen Lesern des „Scientific American“ durch folgendes Zitat unmißverständlich gezeigt geworden: „Genauso wenig wie man einen Jungen und ein Mädchen in ein Liebespaar verwandeln kann indem man sie einfach gegeneinanderschubst, so wenig kann man Präzisionschemie nach Wunsch kreieren durch einfache mechanische Bewegungen molekularer Objekte… Wie die Liebe, so ist auch die Chemie subtiler als das.“

Schon 1986, als die Nanotechnologie gerade erst (von Smalley und seinen Mitarbeitern) aus der Taufe gehoben worden war, hatte Eric Drexler den Faden der unbegrenzten Möglichkeiten weitergesponnen bis zu den „Engines of Creation“, winzigen „Maschinen der Schöpfung“, die in seinem Zukunftsentwurf so ziemlich alle Probleme der Menschheit lösen sollten. Seine eingängigen Begriffsbildungen hatten rasch die öffentlichen Debatten der Laien beflügelt, das Feuilleton und die Hollywood-Drehbuchfließbänder erobert.

Die Debatte uferte bald aus, wurde zunehmend persönlich und verlor den zunächst noch spielerisch-ironischen Duktus. Es konnte gar nicht anders sein, da hier zwei Archetypen aufeinanderprallten: Der seriöse Wissenschaftler und der phantasiebegabte Visionär. Ganz selten einmal finden sie sich in einer Person vereint, bei der es sich dann oft um Jahrhundert-Ausnahmeerscheinungen handelt wie Goethe – oder Richard Feynman, der seinen berühmten Vortrag von den „tiny machines“, den winzigen Maschinen der Zukunft, bereits im Jahre 1959 gehalten hatte… Lange bevor irgendjemand im politisch gespaltenen Europa an so etwas dachte oder der deutsche Begriff „Mikroelektronik“ überhaupt geprägt worden war.

Smalley und Drexler beargwöhnten sich zutiefst, zumal sie sich ihrer wechselseitigen Abhängigkeit bewußt waren – der seriöse Wissenschaftler braucht den phantasiebegabten Visionär, um Politiker und andere Laien überzeugen zu können, seine Forschungsvorhaben zu finanzieren. Dieser wiederum weiß genau, dass er ohne ein Körnchen wissenschaftlich fundierter Wahrheit beim Publikum schnell durchfallen würde und deshalb auf den unverständliches Fachchinesisch redenden, zäh an den Fakten klebenden Wissenschaftler nicht verzichten kann.

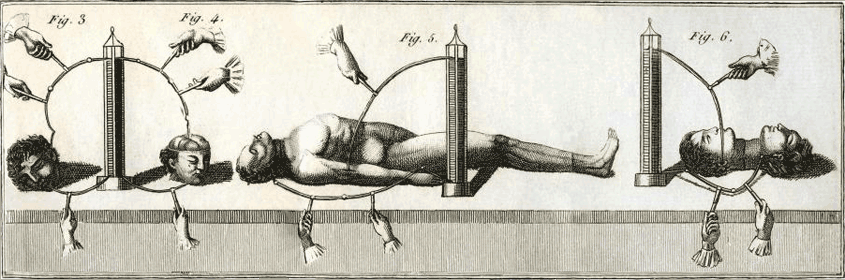

Smalleys Artikel weist kurz gesagt nach, dass die Nanobots, die laut Drexler Atome nach Belieben zusammenbasteln und jedes Produkt aus einer Art Füllhorn – dem durch die science fiction Literatur geisternden „Replicator“, auswerfen – mit der Quantentheorie unvereinbar sind. Ihre „Finger seien zu klebrig“, versuchte er sich in einem Sprachbild. Drexlers Gegenangriff hingegen bemühte sich gar nicht erst, die wissenschaftlichen Argumente zu entkräften – er führte die Ribosomen ins Feld, die sich ja schliesslich auch spontan-mechanistisch zusammenfügen würden und durchaus als winzige Maschinen in den lebenden Zellen anzusehen seien. Zudem machte er sich über die „Smalley fingers“ lustig, was der unbeholfen in Drexlers angestammtem Sprach-Terrain herumtappende Chemiker wiederum gar nicht witzig fand. Manche lachten über Drexlers amüsanten Stil und machten sich dabei nicht klar, dass das Ribosomen-Argument an der Sache vollkommen vorbeiging, schiesslich sind die Ribosomen mehrere Zehnerpotenzen größer als die postulierten Nanobots.

Die mindestens zweihundert Jahre alte Debatte, ob es in der Biologie mechanisch-deterministisch zugehe, die Körper der Lebewesen letztlich als Maschinen funktionierten oder nicht, hatte jedenfalls in jenem schicksalhaften September 2001 eine neue Stufe erklommen. Und wie schon Goethe in seinen „Wahlverwandtschaften“, jenem geheimnisvollen Roman voller chemischer Anspielungen, taucht die Metapher der „Liebe“ zwischen den Molekülen wieder auf: jenes Bild der alten Alchemisten, die die Elemente und deren mitunter recht stürmische Reaktionen in ihren Tiegeln gern mit leidenschaftlich einander zugetanen Liebespaaren verglichen hatten. Bei Goethe geht es darum, wie leicht die wohl-geordnete, von einem Ehepaar, deren unverheiratetem Freund und einer verwaisten Nichte bewohnte Welt durch die dämonischen Anziehungskräfte ins Chaos gestürzt werden kann, wenn die handelnden Personen wie Säure-und Basenpartikel einander anziehen und zur Reaktion zwingen. Smalley kehrt die Metapher um: wo keine Reaktion sich einstellen will, können selbst Nanobots nichts ausrichten, wie schön die Vorstellung auch sein möge.

Das Thema lag in der Luft. Schliesslich waren die „Anti-Wahlverwandtschaften“ schon 1998 in Frankreich erschienen – nichts anderes sind die „Elementarteilchen“ von Michel Houllebecq. Eine zweihundertjährige europäische Traditionslinie war damit an ihr Ende gelangt. Goethes Thema der vier Erwachsenen, die sich so verzweifelt wie vergeblich gegen die dämonischen, gleichsam „chemisch“ unentrinnbaren Anziehungskräfte zu wehren versuchen und deren kulturell-gesellschaftliche Fassade dadurch zusammenbricht, war in den auf Goethe folgenden Jahrzehnten verabsolutiert worden, nun schlug sie in ihr Gegenteil um: die vier Erwachsenen drehen ihre Kurven umeinander doch nichts Dämonisches will sich entwickeln, kein Knistern im Tiegel, geschweige denn zischende Explosionen. Den Höhepunkt hatte die Traditions-Kurve mit der berühmten These erreicht, dass alles in Kultur und Gesellschaft nur Fassade und Surrogat des „eigentlich“ gewollten, beliebig austauschbaren Gegeneinanderschubsens sei. Darauf laufen ja letztlich die in Wien um 1900 von einem gewissen bärtigen, dem Kokain zugetanen Ex-Kinderarzt entwickelten Theorien hinaus. Das war bereits hundert Jahre her, wurde jedoch 2001 noch weithin für bare Münze genommen – mit millionenschweren Geschäftsinteressen ganzer Heerscharen an Soziologen, Psychoanalytikern und Verlegern im Schlepptau. Die hatten zwar Smalleys Artikel nur in den seltensten Fällen gelesen, mussten aber in der im weiteren Verlauf immer erbitterter geführten Debatte naturgemäss auf Seiten Drexlers stehen. Dieser hatte den Disput von Anfang an ins Persönliche gezogen und Smalley bezichtigt, er wolle nur aus Neid seine – Drexlers – Reputation zerstören. Smalley seinerseits legte es schliesslich immer unverhohlener auf den Nachweis an, dass Drexler keine Ahnung von den Grundlagenwissenschaften habe. Das Ganze gewann mehr und mehr Ähnlichkeit mit einem „Saturday Night Life Sketch“, wie ein Beobachter schrieb.

Die Sache geht uns jedoch alle an. Sind wir Maschinen? Haben wir einen freien Willen? Das sind Fragen, die jeden Morgen beim Klingeln des Weckers aufs Neue entschieden werden müssen. Auch und gerade dann, wenn es keinen Wecker und keine drängenden Verpflichtungen gibt. Die Wissenschaft sagt zum gegenwärtigen Zeitpunkt – ja, in jeder lebenden Zelle gibt es kleine Maschinen, die natürlich entstehen und doch ganz mechanistisch funktionieren, wie die Ribosomen zum Beispiel. Können wir unseren freien Willen dazu bringen, solche Maschinen beliebig umzurüsten und jedes erdenkliche Produkt herstellen lassen? Das geht wiederum nicht, sagt die Wissenschaft.

Warum ist es trotzdem gut, dass Drexler seine Nanobots ersann? Ohne sie wäre die Gesellschaft kaum in der Lage gewesen, die Debatte zu führen. Kein Laie hätte sich die Tragweite des Buckminsterfullerens verdeutlichen können. Und gerade in ihrer faktischen Unmöglichkeit können die emsigen Nanobots uns lehren, die Natur mit neuem Erstaunen zu betrachten. Oder wie der New Yorker Kernphysiker Michiu Kaku es formulierte: „Mutter Natur kann aus Hamburgern und Gemüse ein Baby basteln, in gerade mal 9 Monaten“. Manche Männerhirne haben auf diesen Skandal seit Jahrtausenden mit immer neuen, eigenwilligen Konstrukten reagiert, zu denen nun auch die „Nanobots“ gestossen sind. Danken wir also Drexler und Smalley, lesen wir Houllebecq und Goethe.

Das Jahrhundert hat ja gerade erst angefangen.

* Wer wissen möchte, wie diese Urform aussieht, sollte sich ein Bild des Pavillons der USA bei der Weltausstellung 1967 ansehen. Kein science fiction Film hat seitdem auf Gebäude in der Form dieser „geodätischen Kugeln“ verzichtet, die den von Buckminster Fuller damals konzipierten Pavillon kopieren. Das Buckminsterfulleren ist allerdings reiner Kohlenstoff, wie Diamant und Graphit – die Aufzählung macht schon deutlich, dass die strukturelle Anordnung der Kohlenstoffatome nicht ganz unwichtig ist bezüglich der Materialeigenschaften. Jeweils 60 Atome ordneten sich nach Einwirkung von Laserstrahlen zu winzigen Kugeln, die Richard Smalley an den besagten Pavillon erinnerten. Das war 1985 gewesen, und als er mit seinen Kollegen dafür den Nobelpreis für Chemie erhielt, waren schon einige erstaunliche Eigenschaften des neuen Materials zu Tage getreten: man konnte die Kugeln zu kleinen Röhren oder Fasern umformen, die dann ein gleichzeitig extrem leichtes und doch sehr hartes Material liefern oder Kunststoffe elektrisch leitfähig machen konnten. Man konnte die Röhren mit Bleiatomen füllen, Farb- oder Eiweissmoleküle andocken…